這篇文章想響應我的前同事小蒙一起做個新媒體實驗,文章內容基本是我和陳罡聊完之后對他的邏輯的理解和梳理,沒有進行咬文嚼字的編排。為了使文章效果更好,我想先讓大家思考一個問題:為什么想做國際酒店預訂?他的競爭力是什么?——嗯,這不是為了考大家,只是先有思考,對信息的接收效果會更好一些 ...

這篇文章想響應我的前同事小蒙一起做個新媒體實驗,文章內容基本是我和陳罡聊完之后對他的邏輯的理解和梳理,沒有進行咬文嚼字的編排。為了使文章效果更好,我想先讓大家思考一個問題:為什么想做國際酒店預訂?他的競爭力是什么?——嗯,這不是為了考大家,只是先有思考,對信息的接收效果會更好一些。

最近開始做國際酒店預訂了,模式是:是決策入口,通過 UGC 幫用戶決策,而后將用戶導入 Booking、Agoda 等預訂網站,完成交易、進行分成。

今天和聯合創始人陳罡聊了他們做酒店預訂的邏輯,這里把我理解后的內容分享一下:

做酒店預訂和 OTA 是不一樣的,OTA 是銷售庫存的方式,賣家視角,把酒店放上去賣,然后產生用戶一句質量好或者不好的評價。但是不是銷售庫存的方式,而是反向從酒店攻略入手,專家視角——提取先前旅行者寫在攻略里的用腳走出來的體驗和感受,讓其他用戶從已有的真實體驗里去認識一家酒店,然后匹配這些文字引入預訂。

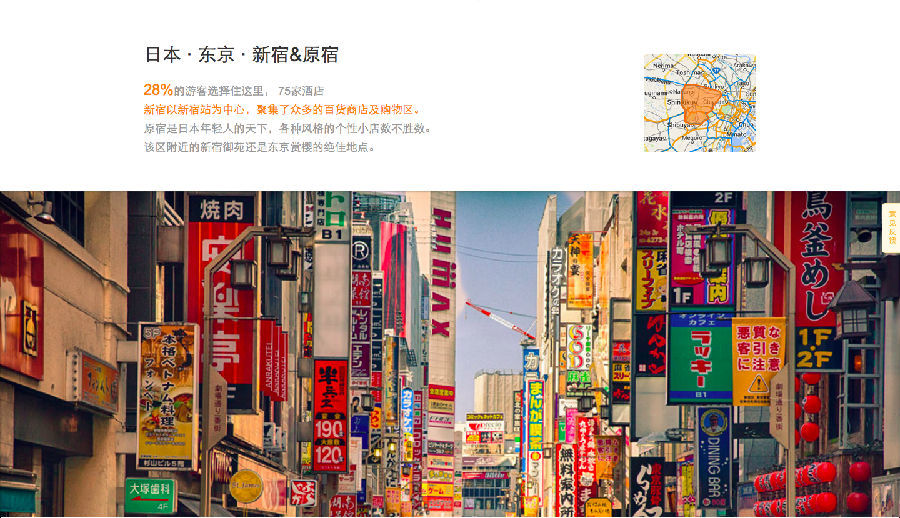

為什么先前旅行者留下的體驗和感受很重要?因為這些身臨其境的感受才能給后來者提供帶入感,比如可以從 UGC 的游記攻略里提取出類似:“酒店距離新宿車站很近,乘坐地鐵和 JR 線都非常方便,方便去新宿購物。酒店有地下通道可以直通新宿站,帶著很大的箱子行走也不會太吃力”這樣的句子,這是純粹做交易的 OTA 很難做到的。

而要能從已有的長篇大論的攻略中提取出上述有效的酒店評價信息,就需要有一個技術系統來將有價值的數據進行結構化。

陳罡說這個系統就是他們一開始就在做的“攻略引擎”(這個引擎在 2020 年有過一次全面的升級),因為他們本身是做搜索引擎出身的團隊,目前團隊里也有半數是研發的技術人員。而在搜索領域里,語義分析是很重要的一環——就比如“空”和“多”這兩個相對的詞,在金融領域,和在旅游領域,表義是完全不一樣的。所以他們把語義分析用在了攻略的數據分析里,比如要怎么去判定用戶寫到“香格里拉”時指的是酒店還是地名?這些都需要技術去提取、然后結構化。

我看了一下結構化數據的效果,有兩個比較直觀的例子,一個是用戶現在可以直接在攻略里看到被提取出來的酒店 POI 信息,點擊鏈接便可以直接導入預訂頁面。另一個是針對餐廳的點評頁面里,它提取出了一些最常被提及的字眼作為直觀參考,比如“貴啊”、“味道一般”、“十年陳釀”、“”這些字眼,效果接近淘寶的評價系統。

所以在這個攻略引擎之下,酒店、餐廳、景點等等各項垂直的數據,都可以被從以往用戶的長篇攻略中提取出來,做成單獨的產品,用來做后續的商業化等嘗試。

那么,要能把數據結構化做得好需要有什么條件?陳罡說第一是必須有海量 UGC 的量,第二就是攻略引擎其實有很高的技術門檻。目前按時間順序來看已經走過了三個階段,第一個就是 UGC 的積累階段,做社區一開始要有真實內容產生是很不容易的,第二個階段就是用攻略引擎結構化數據,結構化做好之后,下一個階段就是根據數據來做個性化推薦。

他在年會的時候和同事說,“以前我們是個 social company,我們從 2020 年要變成 data company”。data 是不需要你花很長時間、完全去融入這個社區才能獲得,它是中立客觀的,就像水和煤氣一樣。有了 data,再把用戶變成一個有個性、有特質、可被描繪出來的人,就可以為他們提供個性化的服務了。

最后我問了下陳罡怎么看現在完全從移動端生長起來的游記分享社區,相比之下有什么優勢。陳罡的想法是,沒有足夠多的 UGC 量,就無法做大數據。而積累 UGC 的量,除了時間的問題外,還有一個問題,就是 mobile 很難承載更多的服務,他之前提過一個觀點,這個節點上 PC 和 mobile 的競爭就像航母和戰斗機的戰爭,航母是很穩固的后端,它可以承載更多的數據、更多樣的服務類型和交互,這些是 mobile 承載不了的,所以純做 mobile 的話,會缺失一個很強的后端。另外他還提了一個觀點,在上,有很多用戶寫游記、分享出行經驗,而后這些經驗可以再指導別人的出行,不斷往復從而形成一個正向的循環,而其他的社區,幾乎沒有能形成正向循環能力的公司。

(文章來源于網絡收集而來,版權歸原創者所有,如有侵權請及時聯系)